Die Regenbogenhaut (Iris)

Die Iris macht uns unverwechselbar: Sie bestimmt unsere Augenfarbe und ist bei jedem Menschen so einzigartig wie der Fingerabdruck. Hier lesen Sie alles Wichtige über Aufbau, Funktion und Erkrankungen der Regenbogenhaut.

Inhaltsverzeichnis

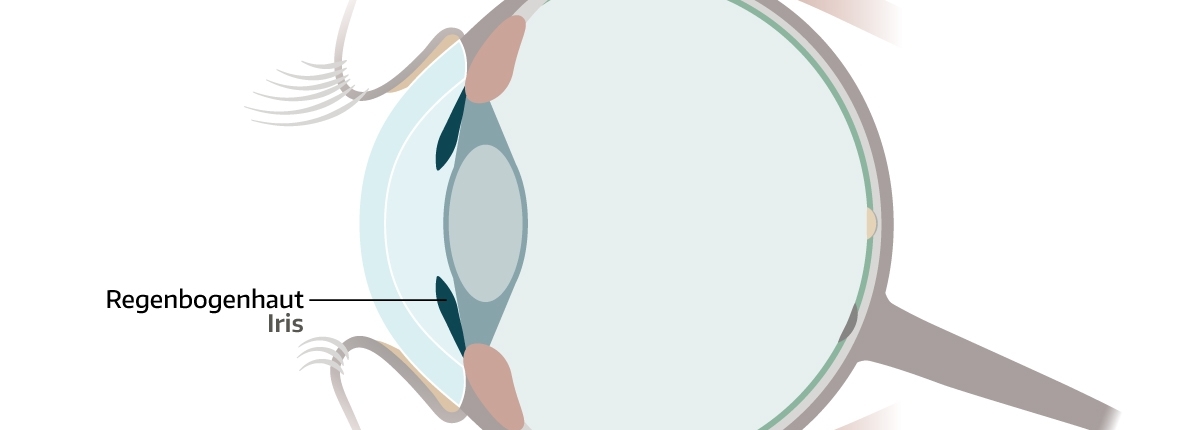

Die Iris als Teil der mittleren Augenhaut

Die Iris ist der vorderste Teil der mittleren Augenhaut (Uvea) und wird auch Regenbogenhaut genannt. Sie umgibt die Pupille als farbiger Ring. Ihren Namen hat sie von einer Figur der griechischen Mythologie: Iris, Göttin des Regenbogens. Die Botin brachte die Aufträge der Götter hinunter auf die Erde zu den Menschen sowie zu den Göttern des Meeres und der Unterwelt. Der Regenbogen galt als Verbindungsstück zwischen Himmel und Erde.

Aufbau der Regenbogenhaut

Die Iris hat einen Durchmesser von etwa 12 Millimetern und trennt die vordere Augenkammer von der hinteren. In der Mitte hat sie eine Aussparung für die Pupille. Schaut man von vorne darauf, erkennt man zwei Iris-Zonen: die zentrale Pupillarzone innen und die periphere Ziliarzone außen. Sie weisen unterschiedliche Strukturen und manchmal auch verschiedene Farbnuancen auf. Die sogenannte Iriskrause trennt die beiden Bereiche voneinander.

Im Querschnitt besteht die Regenbogenhaut aus zwei Schichten:

- Irisstroma: Dabei handelt es sich um ein lockeres Kollagennetzwerk, das Muskeln, Blutgefäße, Nerven und zahlreiche Zellen enthält. Hier befindet sich auch der Pupillenschließmuskel (Musculus sphincter pupillae), der ringförmig um die Öffnung der Pupille liegt. Zudem birgt das Stroma die Pigmente, die die Augenfarbe bestimmen. Das Irisstroma hat bei jedem Menschen eine individuelle Struktur, ähnlich wie der Fingerabdruck. Dadurch kann die Iris auch bei der Personenerkennung eine Rolle spielen.

- Pigmentblatt (Pars iridica retinae): Das Pigmentblatt befindet sich auf der Rückseite der Iris. Die stark pigmentierte Schicht ist bei jedem Menschen, unabhängig von seiner Augenfarbe, dunkel und lichtundurchlässig. Auf dem Pigmentblatt liegt zudem der Pupillenöffner (Musculus dilatator pupillae), der Gegenspieler des Pupillenschließmuskels.

Die Funktion der Iris

Das Stroma der Iris bestimmt die Augenfarbe. Sie hängt davon ab, wie viele Melanozyten sich im Stroma befinden. Eine blaue Regenbogenhaut enthält nur wenige dieser Pigmentzellen, eine dunkelbraune hingegen deutlich mehr. Hellhäutige Neugeborene haben normalerweise blaue Augen, da sich im Stroma noch nicht so viele Melanozyten gebildet haben. Diese entwickeln sich in den ersten Lebensmonaten, sodass die Augenfarbe sich verändert. Manchmal dunkelt sie nur nach, bleibt aber blau. In anderen Fällen wechselt sie zu Grün, Grau oder Braun. Dunkelhäutige Kinder kommen hingegen meist mit braunen Augen auf die Welt, da sie von Natur aus mehr Melanozyten besitzen.

Die Iris sorgt nicht nur für eine schöne Augenfarbe, sondern spielt auch eine wichtige Rolle beim Sehen. Sie funktioniert wie eine Blende und regelt den Lichteinfall ins Auge (Adaption). Bei hoher Helligkeit zieht sich der Pupillenschließmuskel zusammen und die Pupille verengt sich. Dadurch kommt weniger Licht ins Auge. Diesen Vorgang nennt man Miosis. Ist es dunkel, weitet der Pupillenöffner die Pupille. Dies bezeichnet man als Mydriasis. Das Öffnen und Schließen der Pupille erfolgt automatisch und kann vom Menschen nicht willentlich beeinflusst werden. Man spricht deshalb auch vom Pupillenreflex.

Erkrankungen und genetische Defekte

Als Teil der Uvea kann die Iris von einer Uveitis betroffen sein, also von einer Entzündung der mittleren Augenhaut. Ist hingegen nur die Regenbogenhaut im Auge erkrankt, spricht man von einer Iridozyklitis oder Iritis. Diese ist häufig eine Begleiterscheinung anderer Krankheiten, zum Beispiel rheumatischer Erkrankungen. Zu den Symptomen gehören eine verschwommene Sicht, eine höhere Lichtempfindlichkeit und Rötungen. Als Folge einer entzündeten Iris können Grauer Star (Grauer Star) oder Grüner Star (Glaukom) auftreten. Der Besuch beim Augenarzt ist daher wie bei allen Augenerkrankungen und Sehstörungen dringend geboten.

Wie bei der Aderhaut können auch in der Iris Melanome wachsen. Diese Irismelanome sind allerdings meist gut sichtbar und werden deshalb rasch erkannt. Dadurch kann man sie relativ gut behandeln.

Von einem Colobom spricht man, wenn die Regenbogenhaut ein kleines Loch hat. Dies ist entweder angeboren oder entsteht durch eine Augenverletzung. Das Colobom kann, abhängig von Größe und Lage, Auswirkungen auf das Sehvermögen haben. Fehlt ein größerer Teil in der Iris, kann sich dieser Umstand durch ein beeinträchtigtes Sehfeld bemerkbar machen.

Bei einer Aniridie fehlt die Iris im Auge gänzlich. Allenfalls ist noch ein kleiner Rand vorhanden. Auch hierbei handelt es sich um einen genetischen Defekt. Die Patienten sind meist sehr lichtempfindlich. Beim Albinismus ist die Iris zwar vorhanden, da der Körper keine Farbpigmente bildet, erscheint sie allerdings rötlich. Menschen mit Albinismus sind häufig sehr lichtempfindlich und haben Schwierigkeiten, räumlichen zu sehen.

Quellen

Andreas Berke: Biologie des Auges. Mainz: WVAO, 1999 (2. Auflage)

Regenbogenhautentzündung (Iritis), Augenklinik Dr. Hoffmann

Warum haben die meisten Babys bei der Geburt blaue Augen?, Spektrum.de