Die Pupille: Ihre Funktion im Auge und mögliche Erkrankungen

Sie ist der schwarze Punkt in der Mitte unseres Auges – die Pupille lässt Lichtstrahlen in das Augeninnere einfallen. Dadurch bestimmt sie zum großen Teil, wie gut wir sehen. Außerdem kann man an ihrer Weitung einiges über den Gemüts- und Gesundheitszustand einer Person ablesen. Wir erklären, wie die Pupille funktioniert.

Inhaltsverzeichnis

Was ist die Pupille?

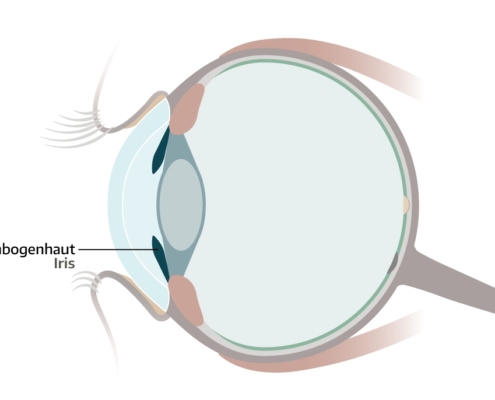

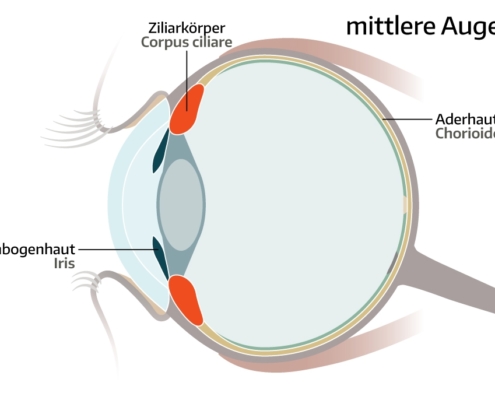

Die Pupille ist der schwarze kreisförmige Teil des Auges. Sie wird vom farbigen Teil des Auges umschlossen, der Regenbogenhaut(Iris) – auch Iris genannt. Im Normalfall sind die Pupillen beider Augen gleich groß. Ihr Durchmesser variiert je nach Weitung zwischen 1,5 und 8–12 Millimetern.

Der Aufbau der Pupille im Auge

Nach außen wird die Pupille von der Hornhaut (Cornea) bedeckt. Hinter der Pupille befindet sich die Augenlinse. Die Größe der Pupille ist variabel, sie wird bedingt durch zwei innere Augenmuskeln. Diese tragen ihren Aufgaben gemäß die Bezeichnungen Pupillenverenger (Musculus sphincter pupillae) und Pupillenerweiterer (Musculus dilatator pupillae). Sie sind ring- und fächerförmig aufgebaut und arbeiten automatisch, je nach Umgebungshelligkeit. Dies bezeichnet man auch als Pupillenreflex.

Die Funktion der Pupille

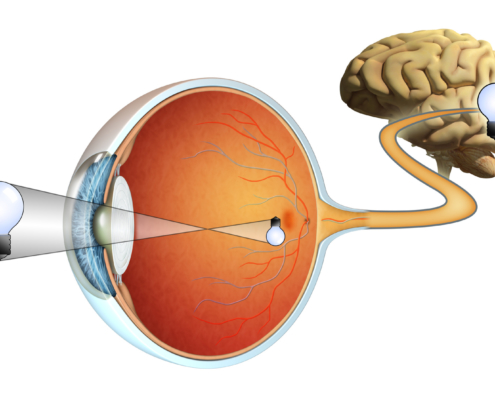

Die Pupille trägt einen wesentlichen Teil zum Sehvorgang bei: Zusammen mit der Iris reguliert sie – wie die Blende einer Kamera – den Lichteinfall in das Auge. Dieser stellt den ersten Schritt in der Reizaufnahme für den Sehprozess dar. Mithilfe der Pupille werden dabei Informationen an das zentrale Nervensystem, an die Muskulatur und an die Netzhaut (Retina) weitergegeben. Die Netzhaut leitet diese Informationen an das Gehirn weiter. Das Gehirn verarbeitet die Informationen und erzeugt schließlich ein Bild. Damit die Lichtsignale korrekt in ein Bild umgewandelt werden können, muss der Lichteinfall stimmen – zu viel Licht blendet uns, bei zu wenig Licht sehen wir nur Dunkelheit. Deshalb sorgt der Pupillenreflex automatisch dafür, dass die Augenmuskulatur sich entsprechend zusammenzieht oder entspannt. Bei Helligkeit lassen die Augenmuskeln die Pupille kleiner werden, bei Dunkelheit vergrößern sie die Pupille.

Die Regulation des Lichteinfalls ist eine Funktion der Pupille. Darüber hinaus verrät ihre Weitung etwas über unseren Gemütszustand: Bei Erregung oder Angst weiten sich die Pupillen – manchmal sehr schnell –, bei Ermüdung oder Desinteresse verengen sie sich. Das liegt daran, dass die Augenmuskeln indirekt auch mit Hirnregionen verbunden sind, die für die Verarbeitung unserer Emotionen verantwortlich sind. Aber auch der Gesundheitszustand eines Menschen lässt sich mitunter an den Pupillen ablesen, denn einige Krankheiten und Verletzungen sorgen für deren Erweiterung. Bleiben die Pupillen über einen längeren Zeitraum auch bei dunklen Lichtverhältnissen vergrößert, ist das sogar ein Hinweis auf schwere Krankheiten oder Störungen, beispielsweise auf einen Tumor, eine Vergiftung, einen Schlaganfall oder schwere Kopfverletzungen – es sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden. Auch Medikamente und Drogen verursachen eine Erweiterung der Pupillen. Dazu gehören Amphetamine, einige Augentropfen, Antihistamine, Atropine, Kokain, LSD, Cannabis und Heroin.

Mögliche Erkrankungen von Auge und Pupille

Die Erkrankungen der Pupille teilen sich in afferente und efferente Erkrankungen auf.

- Afferente Erkrankungen: Ist die Signalübertragung vom Sehorgan zum Gehirn betroffen, spricht man von einer afferenten Erkrankung der Pupille. Die Beschädigung der Netzhaut gilt als eine afferente Erkrankung, denn sie führt zu Übermittlungsproblemen bei der Signalweiterleitung vom Auge zum Gehirn. Die Pupille wird nicht mehr korrekt an die Lichtverhältnisse angepasst. Gründe dafür können äußere Verletzungen, aber auch Erkrankungen wie Diabetes, ein Glaukom (Grüner Star), ein Tumor oder eine Durchblutungsstörung sein. Wer selbst bei normalen Lichtverhältnissen schnell geblendet ist oder zu wenig sieht, sollte einen Augenarzt aufsuchen.

- Efferente Erkrankungen: Sind Nerven oder Muskeln erkrankt, handelt es sich um eine efferente Erkrankung der Pupille. Eine recht harmlose efferente Erkrankung ist beispielsweise die Pupillotonie. Die beiden Pupillen werden dabei unterschiedlich reguliert und passen sich nicht gleichmäßig an gegebene Lichtverhältnisse an. Auch die Nah- und Ferneinstellung (Akkommodation) läuft dann auf beiden Augen unterschiedlich ab. Die Ursache sind falsch weitergeleitete Reize an die Augenmuskulatur aufgrund von Nervenschädigungen.

Quellen

Andreas Berke: Biologie des Auges. Mainz: WVAO, 1999 (2. Auflage).

Pupillen- und Akkommodationsstörungen, Universitätsklinikum Münster – Klinik für Augenheilkunde

Bild-Quelle: https://unsplash.com/de/fotos/In4XVKhYaiI