Die Augenlinse

Die Augenlinse ermöglicht uns das scharfe Sehen in die Ferne und auf nahe Entfernungen. Wie gelingt ihr das? Wie ist eine Augenlinse aufgebaut? Welche Gefahren gibt es für Auge und Linse und wie kann man sie bestmöglich schützen? Der Artikel beschäftigt sich mit diesen Fragen.

Inhaltsverzeichnis

Was ist die Augenlinse?

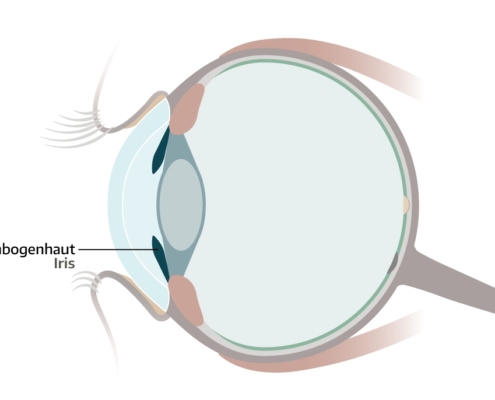

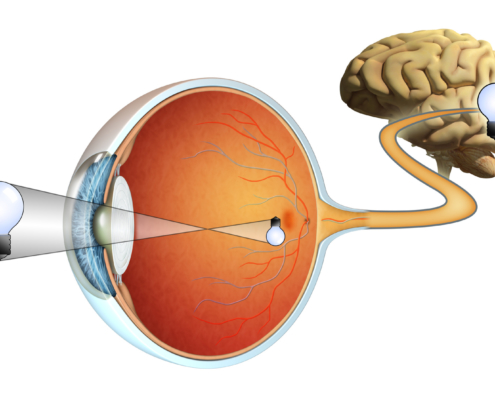

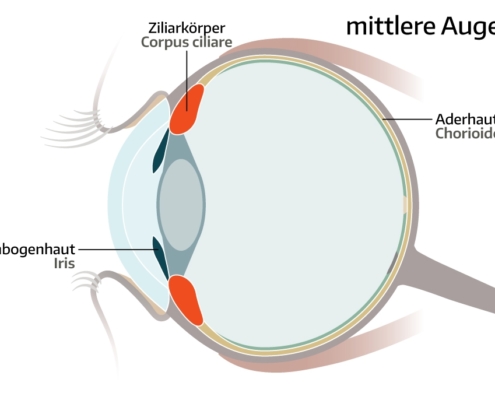

Die Linse ist ein Teil des Augenapparats und befindet sich hinter der Pupille. Sie ist zusammen mit anderen Bestandteilen des Auges für die Brechung des einfallenden Lichts verantwortlich. Die Linse des menschlichen Auges besteht aus einem durchsichtigen, kristallklaren, elastischen Körper. An der Vorder- und Hinterseite weist sie eine konvexe Krümmung auf, die Hinterseite ist etwas stärker gewölbt. Durch den Augeninnendruck und die Kontraktionen des Ziliarmuskels wird die eigentliche Kugelform des Körpers abgeflacht – dadurch nimmt sie die flache Linsenform an. In der Fachsprache nennt man die Augenlinse Lens crystallina. Die Linse des Auges bündelt das Licht, das durch die Pupille eintritt, an der Hinterseite des Auges. Dadurch entsteht auf der Netzhaut (Retina) ein scharfes Bild. Des Weiteren kann die durchsichtige Linse Licht brechen und ihre Brennweite anpassen – beide Funktionen sind essenziell für scharfes Sehen.

Wie ist die Augenlinse aufgebaut?

Die Linse im Auge besteht aus einem Linsensack, der mit einer gelartigen Flüssigkeit gefüllt ist. Am oberen und unteren Ende hängt die Linse an Zonulafasern, die am Ziliarmuskel befestigt sind. Der Ziliarmuskel liegt kreisförmig um die Augenöffnung herum und kann sich zusammenziehen oder entspannen. Ohne Zonulafasern und Ziliarmuskel würde sich die Linse einfach in alle Richtungen kugelförmig ausdehnen. Mithilfe des Muskels kann die Linse des Auges nahe und entfernte Objekte fokussieren und scharf abbilden.

Das Gewebe der Augenlinse lässt sich in vier Abschnitte unterteilen: Um die Linse herum befindet sich mit der Linsenkapsel der erste Abschnitt. Sie umgibt die komplette Linse, ist durchsichtig und weist je nach Punkt eine unterschiedliche Dicke auf. Den zweiten Abschnitt bildet das Linsenepithel. Es besteht aus einer einschichtigen Zelllage und dehnt sich über die gesamte Vorderfläche der Linse bis zu ihrem Äquator aus. Mit Linsenrinde und Linsenkern folgen der dritte und vierte Abschnitt. Beide bestehen aus Linsenfasern und bilden stetig neue zirkuläre Zellschichten. Die Linse wächst damit unser Leben lang von innen nach außen.

Chemisch besteht die Linse vor allem aus Eiweißstoffen und Wasser. Die restlichen Bestandteile sind antioxidative Substanzen, Vitamin C und Enzyme. Diese Stoffschichten liegen dicht aufeinander und lassen die Linse durchsichtig erscheinen. Weder Blutgefäße noch Nerven befinden sich in der Linse des Auges. Zu Entzündungen oder Schmerzen kommt es in der Linse damit nicht. Dass die Linse nicht am Blutkreislauf angebunden ist, heißt nicht, dass sie nicht mit Nährstoffen versorgt wird. Diese erhält sie über das Kammerwasser.

Die Aufgaben der Augenlinse

Die Linse des Auges und die Hornhaut (Cornea) brechen gemeinsam einfallende Lichtstrahlen. Dieses Licht wird von der Augenlinse auf die Netzhaut projiziert. Ihre zweite Aufgabe besteht darin, sowohl nahe als auch entfernte Objekte scharf abzubilden: Betrachten wir etwas, das sich dicht vor uns befindet, spannt sich der Ziliarmuskel an – die Linse wird gekrümmt und erlaubt nahes Sehen. Betrachten wir einen entfernten Gegenstand, entspannt sich der Ziliarmuskel und die Ziliarfasen werden in die Länge gezogen – die Linse flacht ab und ermöglicht das scharfe Sehen in die Ferne. Diese Funktion der Nah- und Fernstellung des Auges bezeichnet man als Akkommodation.

Verbreitete Erkrankungen der Augenlinse

Eine übliche Erkrankung der Augenlinse ist der Graue Star (Katarakt). Der Graue Star ist ein Ergebnis des natürlichen Alterungsprozesses und hängt damit zusammen, dass die Linse des Auges ein Leben lang wächst. Bei Kindern ist die Augenlinse noch weich und klein. Über die Jahre kommen immer wieder neue Linsenfasern hinzu, die sich auf der Linse ablagern. Dadurch wird der Linsenkern immer größer, die Linsenrinde hingegen nimmt ab. Zwischen dem 40. und 45. Lebensjahr ist dieser Prozess meist so weit fortgeschritten, dass eine Weitsichtigkeit entsteht. Ohne Brille lesen zu können wird damit schwierig. Dabei handelt es sich noch nicht um Grauen Star.

Mit fortschreitendem Alter wird die Linse noch dicker. Das Linseninnere verdichtet und trübt sich – und diese Linseneintrübung nennt man Grauen Star. Wer das Glück hat, 80 und älter zu werden, hat häufig mit einer komplett starren Linse zu kämpfen. Wird der Graue Star nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, droht ein starker Sehverlust. Der Zeitpunkt einer notwendigen Operation hängt von den Beschwerden des Betroffenen ab und wird damit individuell festgelegt. Schützen kann man seine Augen vor dem Grauen Star am besten, indem man regelmäßig einen Augenarzt aufsucht. Bei einer frühzeitigen Erkennung lässt sich die altersbedingte Erkrankung gut in den Griff bekommen.

Quellen

Andreas Berke: Biologie des Auges. Mainz: WVAO, 1999 (2. Auflage).

Das Auge, Medizinphysik Uni-Dortmund

Grauer Star, Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Prof. Neuhann in München