Rhodopsin – Fotopigment der Stäbchen

Das menschliche Auge ist ein Anpassungskünstler. Nach einer gewissen Adaptationsphase kann es auch noch bei Dämmerlicht sehen. Dafür sind spezialisierte Lichtsinneszellen in der Netzhaut verantwortlich – und das in ihnen enthaltene Fotopigment Rhodopsin. Im Folgenden erfahren Sie, was genau Rhodopsin ist, wie es wirkt und welche Grenzen es hat.

Inhaltsverzeichnis

Rhodopsin und Fototransduktion

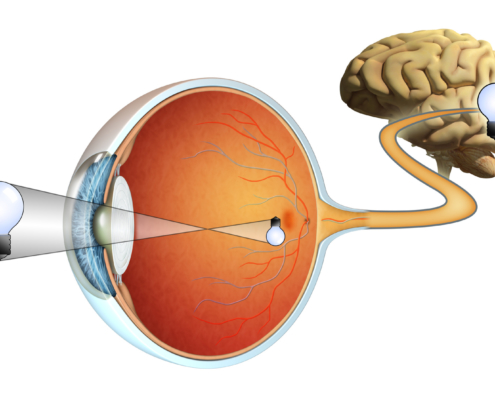

Setzt die Dämmerung ein, verwandelt sich das satte Grün der Bäume in ein fades Grau. Das Rhodopsin im Auge ist der Grund dafür, dass es überhaupt möglich ist, sich in der Dunkelheit zu orientieren. Es befindet sich in der Netzhaut (Retina), genauer gesagt: in dort ansässigen Lichtsinneszellen. Diese werden als Stäbchen bezeichnet und sind gemeinsam mit den ebenfalls in der Retina befindlichen Zapfen an der sogenannten Fototransduktion beteiligt. Im Rahmen dieses Prozesses wandeln beide Zellarten Lichtenergie in elektrische Signale um und übersetzen so visuelle Reize in Nervenimpulse. Stäbchen und Zapfen übernehmen jedoch unterschiedliche Aufgabenbereiche:

- Zapfen: Diese Zellen sind für das Farbsehen verantwortlich und benötigen viele starke Lichtimpulse. Sie sind zuständig für das Tagsehen (photopisches Sehen).

- Stäbchen: Diese Zellen ermöglichen bei schwachen Lichtimpulsen das Sehen in Graustufen. Sie sind zuständig für das Nachtsehen (skotopisches Sehen).

Das hochsensible Rhodopsin ist der Grund dafür, dass die Stäbchen geringere Lichtmengen benötigen, um mit der Fototransduktion zu beginnen. Die Vorsilbe rhod- geht auf das griechische Wort rhodon zurück. Es bedeutet „Rose“ und bezieht sich auf die pink-violette Färbung der Stäbchen. Deshalb wird Rhodopsin auch als „Sehpurpur“ bezeichnet.

Lage und Struktur des Rhodopsin-Moleküls im Auge

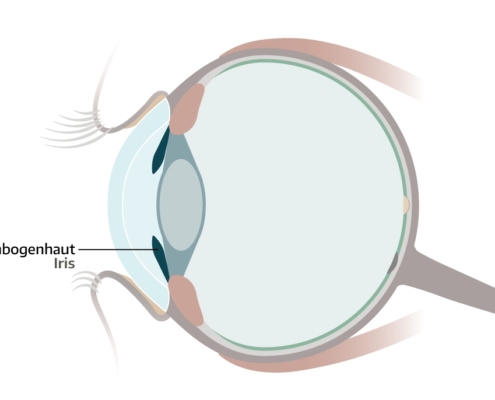

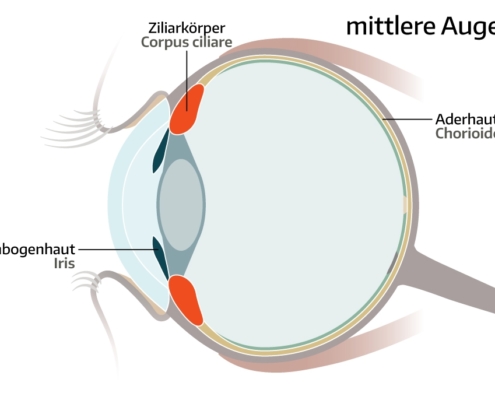

Während die Zapfen ausschließlich in der Mitte der Retina an der Stelle des schärfsten Sehens liegen (Fovea centralis, auch „Sehgrube“ genannt), befinden sich die zylinderförmigen Stäbchen in ihrem Randbereich. Innerhalb der Stäbchen ist das Rhodopsin in den sogenannten Disks untergebracht, scheibenförmigen Membranen im Außensegment der Lichtsinneszellen. Ein einziges Stäbchen enthält bis zu zehn Millionen Rhodopsin-Moleküle, ein Vielfaches des Fotopigment-Gehalts der Zapfen. Durch die hohe Anzahl an Sehpigmenten sind die Stäbchen bis zu tausendmal lichtempfindlicher als die Zapfen. Allerdings sind alle Stäbchen gleichermaßen empfindlich – daher können sie im Gegensatz zu den Zapfen nur Hell-Dunkel-Unterschiede registrieren.

Das Rhodopsin-Molekül selbst besteht aus zwei Teilen: Retinal und Opsin. Die Vitamin-A-Verbindung Retinal stellt den lichtempfindlichen Teil des Moleküls dar. Opsin gehört zu einer Gruppe von Proteinen, die Licht einer bestimmten Wellenlänge absorbieren.

Die Funktionskaskade des Rhodopsins

Das Retinal des Rhodopsins reagiert bereits auf die kleinste Lichteinheit (Photon) und nimmt daraufhin eine andere Form an. Durch diese Konformationsänderung trennen sich die beiden Teile des Rhodopsin-Moleküls, das Opsin wird aktiviert. Mit dem Zerfall eines Moleküls setzt sich in der Zelle eine biochemische Kettenreaktion in Gang. Die Lichtsinneszelle drosselt in Folge dessen die Freisetzung des Botenstoffes Glutamat. Zellen, die der Retina nachgeschaltet sind, wandeln das Signal in Nervenimpulse um, die an den Sehnerv weitergeleitet werden.

Verbrauchtes Rhodopsin wird kontinuierlich wieder zusammengesetzt. Dies geschieht jedoch nur in der Menge, die bei der aktuellen Lichtintensität benötigt wird. Bei einsetzender Helligkeit enthalten die Stäbchen also viel zerfallenes Rhodopsin. Wird es schnell dunkel, muss das Rhodopsin zunächst regeneriert werden. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass sich die Augen erst langsam an die Dunkelheit gewöhnen. Bis eine für gutes Nachtsehen ausreichende Menge des Sehpigments regeneriert ist, dauert es etwa 20 bis 25 Minuten.

Skotopisches Sehen

Im Unterschied zum photopischen Sehen bei Tag werden bei Nacht keine Farben erkannt, nur Graustufen – deshalb sind nachts nicht nur sprichwörtlich, sondern auch wortwörtlich alle Katzen grau. Das liegt daran, dass das Opsin im Rhodopsin der Stäbchen nur auf Licht mit einer maximalen Wellenlänge reagiert. Zudem ist die Sicht oft etwas körnig oder verschwommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich die Stäbchen größtenteils im Randbereich der Retina befinden. Das ermöglicht es dem Auge zwar, auf geringe Lichtquellen zu reagieren, resultiert aber in einer geringeren Bildschärfe.

Mögliche Erkrankungen: Medizinische Bedeutung von Rhodopsin

Das Retinal im Rhodopsin-Molekül ist eine dem Vitamin A verwandte Verbindung. Fehlt es an Vitamin A, wird die Regeneration von Rhodopsin beeinträchtigt. Mögliche Folgen eines solchen Mangels sind:

- Nachtblindheit

- Trockene Augen (Xerophthalmie)

- Hornhautentzündung (Keratitis)

Bei Kindern sind die möglichen Folgen eines Vitamin-A-Mangels schwerwiegender als bei Erwachsenen. Ein längerer Mangel kann bei ihnen sogar zu einer Erblindung führen.

Quellen

Andreas Berke: Biologie des Auges. Mainz: WVAO, 1999 (2. Auflage).